RECHERCHEZ

Paul Porte naît dans le Vaucluse à l’Isle-sur-Sorgue le 31 octobre 1897 ; son père, François-Louis, cultivateur, est alors âgé de 34 ans, tout comme sa mère, Marie-Thérèse, née Gontier. Ses parents sont propriétaires agriculteurs sur la commune et dans l’acte de naissance de Paul il est noté que sa mère a accouché dans leur grange située « quartier de Bioussadou ». Il a au moins deux frères aînés, nés à l’Isle-sur-Sorgue : Marius en 1886 et Jules en 1889.

Devenu garçon maquignon, Paul s’engage volontairement en novembre 1915 ; il devance donc l’appel, puisqu’il est de la classe 17. Il est affecté à Draguignan (Var), dans le 7ème Régiment de Chasseurs à pied « pour la durée de la guerre ». Le 2 juin 1916, on le nomme caporal. Mais le 24 septembre 1917, il est proposé à la réforme. En effet, il a eu les pieds gelés en février 1916 et a été aussi blessé par des éclats d’obus au pied, à la cuisse et à la main gauche en août 1916. Cela lui vaut une pension de 40%, accordée par la Commission de Réforme de Marseille en 1920, confirmée en 1922, par la Commission de Nîmes. Considéré comme partiellement impotent, Paul touche donc une pension pérenne. En mai 1919, à l’âge de 22 ans, sans domicile fixe, il est arrêté sur le Boulevard Victor Hugo à Nîmes alors qu’il faisait l’objet d’un jugement pour vol par le tribunal d’Aix en Provence. Il est alors écroué à la Maison d’arrêt de Nîmes.

Quand Paul se marie le 16 octobre 1926, à Lyon, il a 29 ans et occupe un emploi de jockey. Son épouse, Marthe-Marie Sabatier, divorcée, est nîmoise âgée de 30 ans et exerce le métier de couturière tout en élevant sa fille de 12 ans, Louise Jeanne Plancher, issue de son premier mariage, sa seconde fille étant morte pendant sa première année. Le couple et la jeune Louise résident alors à Lyon, au 26 rue Valensaut.

On ne sait rien de la vie de Paul entre ce moment et ceux qui, à nouveau, font parler de lui. Peut-être divorce-t-il car lorsqu’il sera déporté, il sera bien noté qu’il est marié ; mais le prénom de son épouse est Mélanie et son nom : Cariat-Porte ; leur domicile est au 1 rue Corcomaire à Nîmes.

En mars 1941, alors qu’il vit à Pont-Saint-Esprit (Gard) et qu’il est âgé de 44 ans, il est emprisonné pendant 40 jours et écope d’une amende, inculpé cette fois pour infraction à la loi sur le rationnement. Il récidive en février 1942 en participant à une affaire, dite des bons d’essence de Nîmes, ce qui lui vaut une condamnation à un mois de prison et 2 000 francs d’amende. On ignore ce qu’il fait après avoir purgé cette peine. Il est arrêté le 15 mai 1944, semble-t-il à Nîmes, probablement pour activités de marché noir [i], car on n’a aucun élément pour penser qu’il ait appartenu à un réseau de résistance. Il est ensuite incarcéré à Fort-Barraux (Isère).

Le 22 juin 1944, il est déporté par le convoi 31 qui l’emmène, via Grenoble, à Weimar-Buchenwald. Cette opération, appelée « Frühlingswind » qui concerne en tout 2 800 personnes : indésirables, marginaux, nomades[ii], ou droits communs. L’opération qui consistait d’abord à déporter par souci de sécurité ou de prévention, s’est transformée peu à peu car les objectifs économiques sont devenus prioritaires : il faut à tout prix de plus en plus de main d’œuvre bon marché pour les besoins de la guerre. Sont donc ramassés tous ceux ou celles qui peuvent encore travailler. Le bénéfice est aussi pour le régime de Vichy associé à ce projet, car il nettoie le territoire de tous les « fauteurs de trouble ». C’est l’un des visages du nouveau patriotisme.

Arrivé à Buchenwald le 3 juillet 1944, Paul reçoit le matricule 60656. Il reste deux mois au kommando de Steinbruch (« la carrière »), avant de passer au tristement célèbre Block 50 [iii], à la fin septembre. Cet « hôpital » est en réalité un laboratoire où les services de santé de la Waffen-SS dirigés par le général Mugrowski procèdent à des recherches sur le typhus exanthématique. Début mars 1945, il est affecté au kommando du Holzhof, dédié au travail du bois.

Le camp de Buchenwald est libéré en avril 1945. Il reste environ 21 000 déportés lorsque l’Armée américaine y arrive. Paul est alors renvoyé en France, on ignore où il se rend, on ne connaît pas non plus la date de sa mort. Il semble qu’il n’ait pas déposé de demande de reconnaissance de son statut de déporté.

Marie Balta et Gérard Krebs

[i] Cf. la thèse de Thomas Fontaine, pages 830/831 : « […] on baptisa semble-t-il cette action « Frühlingswind », « Vent de printemps ». À tort l’expression fut souvent utilisée pour dénommer les départs en déportation de la « solution finale » qui suivent la rafle du Vel’d’Hiv’. Mais on retrouve ce nom de code sur le registre de Romainville porté à côté de noms de détenues communistes livrées par Vichy aux Allemands. Après la guerre, Wilhelm Prussmann, en poste à Royallieu, se rappela lors de ses interrogatoires devant ses juges que l’opération Frühlingswind correspondait à ces remises d’internés communistes. Ajoutons que Vichy avait, en parallèle de ces livraisons de détenus communistes, prévu des « mesures analogues » pour les « internés du marché noir ».

[ii] Cf. le Mémorial des nomades de France http://memorialdesnomadesdefrance.fr/?s=Fr%C3%BChlingswind

[iii] Cf. https://www.buchenwald.de/en/geschichte/historischer-ort/konzentrationslager/hygiene-institut : « A partir de 1943, le Block 50 était le siège du « Département pour la recherche sur le typhus et les virus » de l’Institut d’hygiène Waffen SS. Il comprenait notamment des laboratoires prévus pour accueillir des scientifiques externes, qui ont pris part à des expériences sur des humains. Celles-ci ont été menées dans environ trois douzaines de séries d’essais, dont la plupart étaient liées au typhus. Cependant, il y avait aussi des expériences avec la gangrène gazeuse et des vaccins contre le typhus, la variole, la diphtérie et la fièvre jaune.» [traduction]. Une soixantaine de médecins détenus y travaillaient, totalement nus et épilés, sous la direction du « doktor » SS Sturmbannführer Ding-Schuler.

Sources :

Dossier Caen

Archives du Vaucluse (Etat Civil et Registres Militaires)

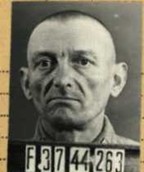

Archives Arolsen, dont photo de P. Porte

Site Gallica-BnF (Le Républicain du Gard des 8 mai 1919 et 8 mars 1941 ; Les Tablettes du Soir du 22 février 1942).

Site Généanet, arbre de Bernard Chanut

Thèse de Thomas Fontaine 2013 – Histoire Université Panthéon Sorbonne Paris 1 :

« Déporter : Politiques de déportation et répression en France occupée ».

https://theses.hal.science/tel-01325232

RECHERCHEZ

Paul Porte naît dans le Vaucluse à l’Isle-sur-Sorgue le 31 octobre 1897 ; son père, François-Louis, cultivateur, est alors âgé de 34 ans, tout comme sa mère, Marie-Thérèse, née Gontier. Ses parents sont propriétaires agriculteurs sur la commune et dans l’acte de naissance de Paul il est noté que sa mère a accouché dans leur grange située « quartier de Bioussadou ». Il a au moins deux frères aînés, nés à l’Isle-sur-Sorgue : Marius en 1886 et Jules en 1889.

Devenu garçon maquignon, Paul s’engage volontairement en novembre 1915 ; il devance donc l’appel, puisqu’il est de la classe 17. Il est affecté à Draguignan (Var), dans le 7ème Régiment de Chasseurs à pied « pour la durée de la guerre ». Le 2 juin 1916, on le nomme caporal. Mais le 24 septembre 1917, il est proposé à la réforme. En effet, il a eu les pieds gelés en février 1916 et a été aussi blessé par des éclats d’obus au pied, à la cuisse et à la main gauche en août 1916. Cela lui vaut une pension de 40%, accordée par la Commission de Réforme de Marseille en 1920, confirmée en 1922, par la Commission de Nîmes. Considéré comme partiellement impotent, Paul touche donc une pension pérenne. En mai 1919, à l’âge de 22 ans, sans domicile fixe, il est arrêté sur le Boulevard Victor Hugo à Nîmes alors qu’il faisait l’objet d’un jugement pour vol par le tribunal d’Aix en Provence. Il est alors écroué à la Maison d’arrêt de Nîmes.

Quand Paul se marie le 16 octobre 1926, à Lyon, il a 29 ans et occupe un emploi de jockey. Son épouse, Marthe-Marie Sabatier, divorcée, est nîmoise âgée de 30 ans et exerce le métier de couturière tout en élevant sa fille de 12 ans, Louise Jeanne Plancher, issue de son premier mariage, sa seconde fille étant morte pendant sa première année. Le couple et la jeune Louise résident alors à Lyon, au 26 rue Valensaut.

On ne sait rien de la vie de Paul entre ce moment et ceux qui, à nouveau, font parler de lui. Peut-être divorce-t-il car lorsqu’il sera déporté, il sera bien noté qu’il est marié ; mais le prénom de son épouse est Mélanie et son nom : Cariat-Porte ; leur domicile est au 1 rue Corcomaire à Nîmes.

En mars 1941, alors qu’il vit à Pont-Saint-Esprit (Gard) et qu’il est âgé de 44 ans, il est emprisonné pendant 40 jours et écope d’une amende, inculpé cette fois pour infraction à la loi sur le rationnement. Il récidive en février 1942 en participant à une affaire, dite des bons d’essence de Nîmes, ce qui lui vaut une condamnation à un mois de prison et 2 000 francs d’amende. On ignore ce qu’il fait après avoir purgé cette peine. Il est arrêté le 15 mai 1944, semble-t-il à Nîmes, probablement pour activités de marché noir [i], car on n’a aucun élément pour penser qu’il ait appartenu à un réseau de résistance. Il est ensuite incarcéré à Fort-Barraux (Isère).

Le 22 juin 1944, il est déporté par le convoi 31 qui l’emmène, via Grenoble, à Weimar-Buchenwald. Cette opération, appelée « Frühlingswind » qui concerne en tout 2 800 personnes : indésirables, marginaux, nomades[ii], ou droits communs. L’opération qui consistait d’abord à déporter par souci de sécurité ou de prévention, s’est transformée peu à peu car les objectifs économiques sont devenus prioritaires : il faut à tout prix de plus en plus de main d’œuvre bon marché pour les besoins de la guerre. Sont donc ramassés tous ceux ou celles qui peuvent encore travailler. Le bénéfice est aussi pour le régime de Vichy associé à ce projet, car il nettoie le territoire de tous les « fauteurs de trouble ». C’est l’un des visages du nouveau patriotisme.

Arrivé à Buchenwald le 3 juillet 1944, Paul reçoit le matricule 60656. Il reste deux mois au kommando de Steinbruch (« la carrière »), avant de passer au tristement célèbre Block 50 [iii], à la fin septembre. Cet « hôpital » est en réalité un laboratoire où les services de santé de la Waffen-SS dirigés par le général Mugrowski procèdent à des recherches sur le typhus exanthématique. Début mars 1945, il est affecté au kommando du Holzhof, dédié au travail du bois.

Le camp de Buchenwald est libéré en avril 1945. Il reste environ 21 000 déportés lorsque l’Armée américaine y arrive. Paul est alors renvoyé en France, on ignore où il se rend, on ne connaît pas non plus la date de sa mort. Il semble qu’il n’ait pas déposé de demande de reconnaissance de son statut de déporté.

Marie Balta et Gérard Krebs

[i] Cf. la thèse de Thomas Fontaine, pages 830/831 : « […] on baptisa semble-t-il cette action « Frühlingswind », « Vent de printemps ». À tort l’expression fut souvent utilisée pour dénommer les départs en déportation de la « solution finale » qui suivent la rafle du Vel’d’Hiv’. Mais on retrouve ce nom de code sur le registre de Romainville porté à côté de noms de détenues communistes livrées par Vichy aux Allemands. Après la guerre, Wilhelm Prussmann, en poste à Royallieu, se rappela lors de ses interrogatoires devant ses juges que l’opération Frühlingswind correspondait à ces remises d’internés communistes. Ajoutons que Vichy avait, en parallèle de ces livraisons de détenus communistes, prévu des « mesures analogues » pour les « internés du marché noir ».

[ii] Cf. le Mémorial des nomades de France http://memorialdesnomadesdefrance.fr/?s=Fr%C3%BChlingswind

[iii] Cf. https://www.buchenwald.de/en/geschichte/historischer-ort/konzentrationslager/hygiene-institut : « A partir de 1943, le Block 50 était le siège du « Département pour la recherche sur le typhus et les virus » de l’Institut d’hygiène Waffen SS. Il comprenait notamment des laboratoires prévus pour accueillir des scientifiques externes, qui ont pris part à des expériences sur des humains. Celles-ci ont été menées dans environ trois douzaines de séries d’essais, dont la plupart étaient liées au typhus. Cependant, il y avait aussi des expériences avec la gangrène gazeuse et des vaccins contre le typhus, la variole, la diphtérie et la fièvre jaune.» [traduction]. Une soixantaine de médecins détenus y travaillaient, totalement nus et épilés, sous la direction du « doktor » SS Sturmbannführer Ding-Schuler.

Sources :

Dossier Caen

Archives du Vaucluse (Etat Civil et Registres Militaires)

Archives Arolsen, dont photo de P. Porte

Site Gallica-BnF (Le Républicain du Gard des 8 mai 1919 et 8 mars 1941 ; Les Tablettes du Soir du 22 février 1942).

Site Généanet, arbre de Bernard Chanut

Thèse de Thomas Fontaine 2013 – Histoire Université Panthéon Sorbonne Paris 1 :

« Déporter : Politiques de déportation et répression en France occupée ».

https://theses.hal.science/tel-01325232