RECHERCHEZ

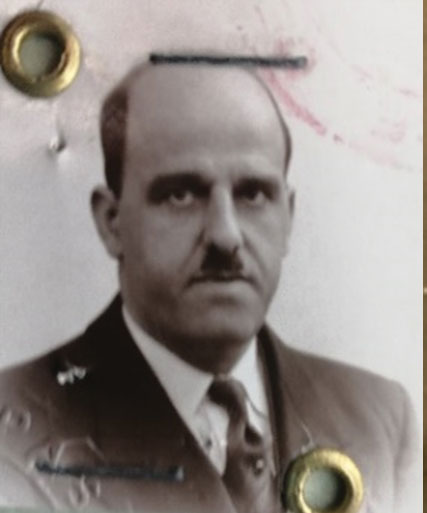

Jacques Henri Zuili est le fils de parents juifs tunisiens, Joseph Zuili et Gamara Gozlan. En 1891 et 1989, deux autres fils, Emile et Victor, viennent agrandir le cercle familial. Les trois garçons se retrouvent très jeunes orphelins, à la suite du décès de leur père vers 1900, et de leur mère vers 1903. Jacques Zuili suit une bonne partie de sa scolarité au lycée français[1] Sadi Carnot situé dans le quartier européen de Tunis[2]. Baigné de culture française, il parle, lit et écrit couramment le français. Après ses études, il exerce les professions de clerc d’avocat et de publiciste. Remarqué pour son caractère « exalté[3] », Jacques Zuili n’hésite pas à exprimer haut et fort ses opinions politiques. Un rapport de la préfecture de police de Paris daté du 18 février 1922[4] mentionne qu’il aurait mené une campagne dans un journal local contre l’Administration de la Résidence générale[5]. Le même rapport précise également qu’il aurait eu des démêlés avec les représentants de la France auprès du Bey[6]. Son esprit rebelle l’amène à deux reprises à une condamnation pour outrages à agent (huit jours de prison et 25 francs d’amende). En 1910, il quitte la Tunisie pour se rendre à Londres, chez son oncle David Taieb. Il y séjourne jusqu’en 1912, année au cours de laquelle il décide de s’installer à Paris, où il trouve en 1913, un emploi de dactylographe, au sein de l’agence de renseignements commerciaux et industriels et de recouvrement de créances « Comptoir T.H. Eckel ». Lorsque le premier conflit mondial éclate, Jacques Zuili s’engage au titre de la Légion étrangère et sollicite en même temps sa naturalisation, en vertu de la loi du 5 août 1914[7]. Dans un courrier du 12 décembre 1918 adressé au Ministre de la Justice, il affirme être à l’origine du décret du 10 août 1914[8], autorisant les ressortissants tunisiens à s’engager dans l’armée régulière de la métropole. Il est d’abord affecté, probablement en raison de son métier de dactylographe, à la 22e section de COA[9] du ministère de la guerre. Sur sa demande, il incorpore, le 12 décembre 1914, le 55e régiment d’artillerie. Il rejoint ensuite le 255e régiment d’artillerie, de février 1915 à avril 1917, avant de passer, jusqu’à la fin des hostilités, au 251e régiment d’artillerie de campagne où il est téléphoniste. Reconnu pour sa bravoure, Jacques Zuili reçoit plusieurs distinctions dont la Croix de guerre. Il se distingue notamment lors des combats de septembre-octobre 1918, durant lesquels il « se dépense sans compter pour la pose et l’entretien des lignes malgré les bombardements[10] ». Cependant, il n’a pas perdu son esprit réfractaire, et prend certaines libertés avec le règlement. Ainsi en 1915 et 1916, il cumule 55 jours de prison pour retards au retour de permissions, absences sans autorisation, états d’ivresse, insolence, attitudes inconvenantes à l’égard d’officiers supérieurs. Mais cela n’entravera en rien son accès à la nationalité française. Dès décembre 1918, il réitère sa demande de naturalisation, restée sans suite durant la guerre. Il fait alors valoir ses états de service au sein de l’armée, son rôle « d’instigateur dans l’enrôlement de plusieurs volontaires tunisiens », son « amour pour la France » et sa détermination à rejoindre la « grande famille française[11] ». Il est mis en congé illimité le 9 juillet 1919 et séjourne brièvement à Nantes, où se trouve le bureau de démobilisation dont il dépend. Il regagne ensuite Paris et réintègre l’agence Eckel, comme agent commercial dans un premier temps, et agent de renseignements dans un second temps. Le 27 décembre 1919, Jacques Zuili épouse à Paris dans le 11e arrondissement sa marraine de guerre[12], Augustine Boiley, née et domiciliée à Paris, de trois ans son aînée. Après enquête auprès des autorités locales tunisiennes en 1919, et eu égard à ses engagements militaires, qui viennent réparer ses « erreurs d’alors[13] », un avis favorable est donné à sa demande de naturalisation. Cette dernière lui est accordée, par décret du 29 mars 1922. Lorsque la seconde guerre mondiale éclate, Jacques Zuili habite le quartier Bel Air dans le 12e arrondissement et exerce la profession de négociant. Fin septembre 1940, le couple quitte Paris pour se retirer à Nîmes[14]. Conformément à la loi du 2 juin 1941, Jacques Zuili se fait recenser comme juif résidant dans le Gard. Au printemps 1943[15], il est arrêté par la Gestapo et transféré à Marseille[16], où le service de sûreté allemand lui retire la somme de 6000 francs et mentionne son « attitude antiallemande[17] ». Il part ensuite le 3 juin 1943 pour le camp d’internement de Drancy dont les conditions de vie déjà difficiles deviendront épouvantables avec le passage de son administration sous autorité allemande, à compter du 2 juillet 1943, et l’arrivée d’Aloïs Brunner[18]. Le 31 juillet 1943 à 10 h 00, Jacques Zuili quitte la gare de Bobigny, par le convoi n°58[19] à destination du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Agé de 54 ans, il n’a pas survécu à sa déportation. La date précise de son décès n’est pas connue. En raison de son âge, il aura été probablement gazé dès son arrivée le 2 août 1943.

Eric BERNARD

[1] La Tunisie est sous protectorat français depuis 1881.

[2]Au départ Collège Saint-Charles. Il est cédé par le clergé le 2 novembre 1889 à l’administration française qui le transforme en lycée. En 1894il lui sera donné le nom de de Sadi Carnot.Il reçoit les enfants de toutes confessions, de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire classique.

[3] Voir avis du contrôleur civil du Vice-Consulat de France à Tunis, inséré dans son dossier de naturalisation.

[4] Voir son dossier de naturalisation

[5]La résidence générale de France à Tunis était la tête de pont de l’administration française durant le protectorat en Tunisie (1881-1956). C’est par elle que passaient toutes les décisions importantes et toutes les relations avec les puissances extérieures.

[6] Gouverneur représentant l’empire ottoman à Tunis

[7] Son article 3 autorisant le Gouvernement à naturaliser, sans conditions de résidence, les étrangers qui contracteront un engagement pour la durée de la guerre.

[8] Autorise les sujets tunisiens à s’engager dès l’âge de 17 ans pour toute la durée de la guerre et non plus seulement pour 3, 4 ou 5 ans comme le précisait la loi du 13 avril 1910.

[9] Commis et ouvriers d’Administration

[10] Attestation du lieutenant-colonel commandant le 251e régiment d’artillerie

[11] Voir courrier de Jacques Zuili adressé au Ministre de la Justice daté du 12 décembre 1918.

[12]Femmes ou jeunes filles qui entretiennent des correspondances avec des soldats au front durant la Première Guerre mondiale afin de les soutenir moralement.

[13] Voir courrier du député du Bas-Rhin Charles Altorffer daté du 23 janvier 1922

[14] Les époux Zuili habitent 1, place des arènes et ensuite 11 rue Hugues Capet.

[15] Aucun des documents constituant le dossier de Caen ne mentionne une date précise d’arrestation.

[16] Probablement la prison des Baumettes où étaient incarcérés les juifs nîmois après décembre 1942, avant leur transfert à Drancy. Voir ROTHEA, Xavier. Les Judéo-Espagnols à Nîmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales-Montpellier III. 2012.

[17] Voir sa fiche de réquisition n°96

[18] Connu pour ses méthodes brutales le SS Hauptsturmführer Aloïs Bruner, expert dans l’organisation des rafles, ayant déjà sévi à Vienne, Berlin et Salonique, prend le commandement du camp de Drancy le 2 juillet 1943. Il instaure un véritable climat de terreur auprès des internés désormais numérotés.

[19] Convoi d’environ 1000 personnes. À l’arrivée du convoi à Auschwitz 218 hommes et 55 femmes sont sélectionnés pour des travaux forcés. Les autres 727 déportés sont gazés dès leur arrivée au camp. En 1945, on ne dénombrait que 16 hommes et 28 femmes rescapés de ce convoi.

Sources :

- Service historique de la défense, département des fonds d’archives, division des archives des victimes des conflits contemporains. Dossier individuel de Jacques Henri ZUILI.

- Dossier de naturalisation n° 38478 X 14, conservé aux archives nationales.

- Archives de Paris, cote 11 M 496 registre des mariages du 11e arrondissement année 1919. Acte n° 3829

- Archives départementales du Gard : liste des juifs recensés en 1941 dans le Gard, fiche individuelle de recensement juif de Jacques Zuili, 1 W 139

- Mémorial de la Shoah de Paris.

- Site internet de Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah : https://www.yadvashem.org/fr.html

- Site de généalogie Généanet : https://www.geneanet.org

- Site de généalogie MyHeritage : https://www.myheritage.fr

- Association des Anciens et Amis du Lycée Carnot de Tunis

RECHERCHEZ

Jacques Henri Zuili est le fils de parents juifs tunisiens, Joseph Zuili et Gamara Gozlan. En 1891 et 1989, deux autres fils, Emile et Victor, viennent agrandir le cercle familial. Les trois garçons se retrouvent très jeunes orphelins, à la suite du décès de leur père vers 1900, et de leur mère vers 1903. Jacques Zuili suit une bonne partie de sa scolarité au lycée français[1] Sadi Carnot situé dans le quartier européen de Tunis[2]. Baigné de culture française, il parle, lit et écrit couramment le français. Après ses études, il exerce les professions de clerc d’avocat et de publiciste. Remarqué pour son caractère « exalté[3] », Jacques Zuili n’hésite pas à exprimer haut et fort ses opinions politiques. Un rapport de la préfecture de police de Paris daté du 18 février 1922[4] mentionne qu’il aurait mené une campagne dans un journal local contre l’Administration de la Résidence générale[5]. Le même rapport précise également qu’il aurait eu des démêlés avec les représentants de la France auprès du Bey[6]. Son esprit rebelle l’amène à deux reprises à une condamnation pour outrages à agent (huit jours de prison et 25 francs d’amende). En 1910, il quitte la Tunisie pour se rendre à Londres, chez son oncle David Taieb. Il y séjourne jusqu’en 1912, année au cours de laquelle il décide de s’installer à Paris, où il trouve en 1913, un emploi de dactylographe, au sein de l’agence de renseignements commerciaux et industriels et de recouvrement de créances « Comptoir T.H. Eckel ». Lorsque le premier conflit mondial éclate, Jacques Zuili s’engage au titre de la Légion étrangère et sollicite en même temps sa naturalisation, en vertu de la loi du 5 août 1914[7]. Dans un courrier du 12 décembre 1918 adressé au Ministre de la Justice, il affirme être à l’origine du décret du 10 août 1914[8], autorisant les ressortissants tunisiens à s’engager dans l’armée régulière de la métropole. Il est d’abord affecté, probablement en raison de son métier de dactylographe, à la 22e section de COA[9] du ministère de la guerre. Sur sa demande, il incorpore, le 12 décembre 1914, le 55e régiment d’artillerie. Il rejoint ensuite le 255e régiment d’artillerie, de février 1915 à avril 1917, avant de passer, jusqu’à la fin des hostilités, au 251e régiment d’artillerie de campagne où il est téléphoniste. Reconnu pour sa bravoure, Jacques Zuili reçoit plusieurs distinctions dont la Croix de guerre. Il se distingue notamment lors des combats de septembre-octobre 1918, durant lesquels il « se dépense sans compter pour la pose et l’entretien des lignes malgré les bombardements[10] ». Cependant, il n’a pas perdu son esprit réfractaire, et prend certaines libertés avec le règlement. Ainsi en 1915 et 1916, il cumule 55 jours de prison pour retards au retour de permissions, absences sans autorisation, états d’ivresse, insolence, attitudes inconvenantes à l’égard d’officiers supérieurs. Mais cela n’entravera en rien son accès à la nationalité française. Dès décembre 1918, il réitère sa demande de naturalisation, restée sans suite durant la guerre. Il fait alors valoir ses états de service au sein de l’armée, son rôle « d’instigateur dans l’enrôlement de plusieurs volontaires tunisiens », son « amour pour la France » et sa détermination à rejoindre la « grande famille française[11] ». Il est mis en congé illimité le 9 juillet 1919 et séjourne brièvement à Nantes, où se trouve le bureau de démobilisation dont il dépend. Il regagne ensuite Paris et réintègre l’agence Eckel, comme agent commercial dans un premier temps, et agent de renseignements dans un second temps. Le 27 décembre 1919, Jacques Zuili épouse à Paris dans le 11e arrondissement sa marraine de guerre[12], Augustine Boiley, née et domiciliée à Paris, de trois ans son aînée. Après enquête auprès des autorités locales tunisiennes en 1919, et eu égard à ses engagements militaires, qui viennent réparer ses « erreurs d’alors[13] », un avis favorable est donné à sa demande de naturalisation. Cette dernière lui est accordée, par décret du 29 mars 1922. Lorsque la seconde guerre mondiale éclate, Jacques Zuili habite le quartier Bel Air dans le 12e arrondissement et exerce la profession de négociant. Fin septembre 1940, le couple quitte Paris pour se retirer à Nîmes[14]. Conformément à la loi du 2 juin 1941, Jacques Zuili se fait recenser comme juif résidant dans le Gard. Au printemps 1943[15], il est arrêté par la Gestapo et transféré à Marseille[16], où le service de sûreté allemand lui retire la somme de 6000 francs et mentionne son « attitude antiallemande[17] ». Il part ensuite le 3 juin 1943 pour le camp d’internement de Drancy dont les conditions de vie déjà difficiles deviendront épouvantables avec le passage de son administration sous autorité allemande, à compter du 2 juillet 1943, et l’arrivée d’Aloïs Brunner[18]. Le 31 juillet 1943 à 10 h 00, Jacques Zuili quitte la gare de Bobigny, par le convoi n°58[19] à destination du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Agé de 54 ans, il n’a pas survécu à sa déportation. La date précise de son décès n’est pas connue. En raison de son âge, il aura été probablement gazé dès son arrivée le 2 août 1943.

Eric BERNARD

[1] La Tunisie est sous protectorat français depuis 1881.

[2]Au départ Collège Saint-Charles. Il est cédé par le clergé le 2 novembre 1889 à l’administration française qui le transforme en lycée. En 1894il lui sera donné le nom de de Sadi Carnot.Il reçoit les enfants de toutes confessions, de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire classique.

[3] Voir avis du contrôleur civil du Vice-Consulat de France à Tunis, inséré dans son dossier de naturalisation.

[4] Voir son dossier de naturalisation

[5]La résidence générale de France à Tunis était la tête de pont de l’administration française durant le protectorat en Tunisie (1881-1956). C’est par elle que passaient toutes les décisions importantes et toutes les relations avec les puissances extérieures.

[6] Gouverneur représentant l’empire ottoman à Tunis

[7] Son article 3 autorisant le Gouvernement à naturaliser, sans conditions de résidence, les étrangers qui contracteront un engagement pour la durée de la guerre.

[8] Autorise les sujets tunisiens à s’engager dès l’âge de 17 ans pour toute la durée de la guerre et non plus seulement pour 3, 4 ou 5 ans comme le précisait la loi du 13 avril 1910.

[9] Commis et ouvriers d’Administration

[10] Attestation du lieutenant-colonel commandant le 251e régiment d’artillerie

[11] Voir courrier de Jacques Zuili adressé au Ministre de la Justice daté du 12 décembre 1918.

[12]Femmes ou jeunes filles qui entretiennent des correspondances avec des soldats au front durant la Première Guerre mondiale afin de les soutenir moralement.

[13] Voir courrier du député du Bas-Rhin Charles Altorffer daté du 23 janvier 1922

[14] Les époux Zuili habitent 1, place des arènes et ensuite 11 rue Hugues Capet.

[15] Aucun des documents constituant le dossier de Caen ne mentionne une date précise d’arrestation.

[16] Probablement la prison des Baumettes où étaient incarcérés les juifs nîmois après décembre 1942, avant leur transfert à Drancy. Voir ROTHEA, Xavier. Les Judéo-Espagnols à Nîmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales-Montpellier III. 2012.

[17] Voir sa fiche de réquisition n°96

[18] Connu pour ses méthodes brutales le SS Hauptsturmführer Aloïs Bruner, expert dans l’organisation des rafles, ayant déjà sévi à Vienne, Berlin et Salonique, prend le commandement du camp de Drancy le 2 juillet 1943. Il instaure un véritable climat de terreur auprès des internés désormais numérotés.

[19] Convoi d’environ 1000 personnes. À l’arrivée du convoi à Auschwitz 218 hommes et 55 femmes sont sélectionnés pour des travaux forcés. Les autres 727 déportés sont gazés dès leur arrivée au camp. En 1945, on ne dénombrait que 16 hommes et 28 femmes rescapés de ce convoi.

Sources :

- Service historique de la défense, département des fonds d’archives, division des archives des victimes des conflits contemporains. Dossier individuel de Jacques Henri ZUILI.

- Dossier de naturalisation n° 38478 X 14, conservé aux archives nationales.

- Archives de Paris, cote 11 M 496 registre des mariages du 11e arrondissement année 1919. Acte n° 3829

- Archives départementales du Gard : liste des juifs recensés en 1941 dans le Gard, fiche individuelle de recensement juif de Jacques Zuili, 1 W 139

- Mémorial de la Shoah de Paris.

- Site internet de Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah : https://www.yadvashem.org/fr.html

- Site de généalogie Généanet : https://www.geneanet.org

- Site de généalogie MyHeritage : https://www.myheritage.fr

- Association des Anciens et Amis du Lycée Carnot de Tunis