RECHERCHEZ

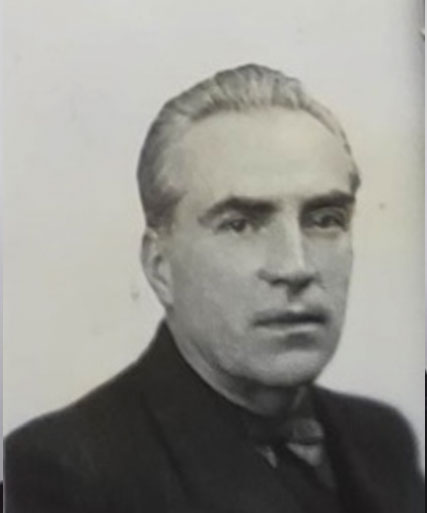

René Lucain Gaston Mazoyer naît à Alès le 27 juin 1890. D’origine lozérienne, son père Gaston est voyageur de commerce et négociant en vins. Sa mère Joséphine Suisse, née en Isère, est sans profession. Un second fils, Raymond, vient agrandir le cercle de famille en novembre 1892. Il mourra au front le 20 août 1914. René Mazoyer passe son enfance et son adolescence à Alès où il poursuit une scolarité qui le conduit jusqu’au baccalauréat et probablement à des études supérieures[1], parcours rare pour sa classe d’âge à l’époque. Il a appris l’anglais et l’espagnol, langues qui lui seront fort utiles par la suite. En 1911, dans le cadre de ses obligations militaires il est incorporé comme apprenti-marin au 5ème dépôt des équipages de la flotte à Toulon.[2] Mobilisé le 2 août 1914, il y reste jusqu’au 12 janvier 1916, date à laquelle il embarque sur le navire de guerre cuirassé Garde Côte « L’Amiral Tréhouart ». Encore étudiant, il assure à bord des fonctions d’interprète.[3] Avant de prendre la mer, il bénéficie d’une permission pour venir épouser le 9 février 1916 à La Grand Combe dans le Gard, Inès Pauline Chazalette. Un an et demi plus tard celle-ci met au monde le 18 juin 1917 dans cette même commune une fille prénommée Renée Camille Raymonde. A la fin de l’année 1916 René regagne le 5ème dépôt des équipages de la flotte jusqu’au 14 juin 1919, date de sa démobilisation et de son retour à Alès où il résidera dans le même immeuble que ses parents[4]. Sa carrière de marin n’a duré qu’un temps et très vite il rejoint l’entreprise paternelle comme employé. En mai 1923, René et son épouse embarquent au Havre sur le paquebot « Le Rochambeau » pour un voyage de six mois à New York chez un ami. Quelques années plus tard, les époux Mazoyer se séparent et le divorce est prononcé le 23 novembre 1932 par le tribunal de première instance d’Alès. En 1934 René séjourne à Barcelone où il demeure au moins jusqu’au début de la guerre d’Espagne en juillet 1936[5]. Lors de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, René Mazoyer est de nouveau à Alès. Réserviste non mobilisé il poursuit son activité de négociant en vins. En 1942, il rejoint le mouvement Combat[6] mais n’en devient un membre actif qu’à compter de fin mai 1943[7]. Il est notamment chargé de favoriser le départ de jeunes gens vers le maquis et de diffuser le journal clandestin « Combat ». Ses opinions favorables à la Résistance ne sont pas ignorées de la police de Vichy qui le surveille de très près, il reçoit d’ailleurs un avertissement pour « activité subversive ». En outre, il refuse de fournir en vins l’armée allemande, qui le convoquera à ce sujet la veille de son arrestation. Considéré comme « suspect » par les autorités administratives françaises, il est porté sur une liste d’otages. A la suite d’un sabotage de la voie ferrée Langogne-Nîmes, le préfet du Gard, Angelo Chiappe, fait procéder le 29 août 1943 à l’arrestation par les services de police d’Alès d’une vingtaine d’otages dont René Mazoyer[8]. Ce dernier est incarcéré au fort Vauban à Alès jusqu’au 30 septembre 1943, jour de son transfert au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn.[9] Dans des conditions de vie très précaires, René Mazoyer y séjourne jusqu’au 30 juillet 1944 date à laquelle les 623 internés du camp sont remis aux autorités allemandes pour être déportés à Buchenwald pour les hommes et Ravensbrück pour les femmes. Parti de la gare Raynal de Toulouse[10] au soir du 30 juillet, René Mazoyer arrive au camp de Buchenwald le 6 août 1944 après un trajet long et chaotique dans une France où les combats pour sa libération obligent le convoi à emprunter des voies secondaires. En outre, l’été d’août 1944 est particulièrement torride et la soif et la faim sont un véritable supplice pour les déportés. Au fur et à mesure de l’avancée du convoi, l’espoir d’une libération de ce dernier par les résistants s’amenuise sensiblement. A son arrivée René reçoit le matricule 69530. Vers la mi-septembre, avec une grande partie des matricules 69000, il est envoyé au kommando de travail de Plômnitz-Leau[11] près de la ville de Bernburg. René travaille 12 heures par jour dans les anciennes mines de sel de Plômnitz, à près de 500 mètres de profondeur, dans la pénombre, la chaleur humide, la poussière et sous les coups des Kapos. Au fil des mois, les rations alimentaires se réduisent de plus en plus, les conditions d’hygiène deviennent encore plus effroyables, et René s’épuise. Un jour de novembre 1944, malade, et incapable de travailler il est battu jusqu’à perdre connaissance. Le camp de Plômnitz est évacué le 11 avril, commence alors pour lui la « marche de la mort » mais son calvaire prend fin le 13 avril 1945 avec la libération des déportés par des chars américains. Il est rapatrié en France début mai 1945 et peu après, en juin il épouse en secondes noces à Alès Marie-Thérèse Briche sa compagne. A l’instar de tous les déportés, le retour à la liberté n’a pas signifié pour René Mazoyer la fin de ses problèmes de santé. Il souffre de nombreuses pathologies postconcentrationnaires dont la plus importante est celle de l’asthénie des déportés[12]. René Mazoyer reprend son activité de négociant en vins et assure la fonction de vice-président de l’Amicale des déportés et internés de la Résistance à Alès. Au début des années cinquante, il quitte sa ville natale pour s’installer en Seine-Maritime dans la commune des Carreaux-Gournay en Bray[13]. En février 1948, la qualité de déporté politique lui est reconnue et le titre lui est attribué en novembre 1960. Considérant que son engagement au sein du mouvement Combat a constitué un acte de résistance René Mazoyer demande en mars 1956 le titre de déporté résistant. Sa demande reçoit dans un premier temps un avis favorable « sous réserve » par la commission nationale des déportés et internés résistants[14]. Cette dernière, en novembre 1960 émet finalement un avis défavorable estimant que René Mazoyer a été arrêté en tant qu’otage et qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre son arrestation et son activité résistante. Après un recours auprès du tribunal administratif de Rouen, René obtient en février 1964 gain de cause mais le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre saisit le Conseil d’Etat qui en décembre de la même année annule la décision du tribunal administratif de Rouen et confirme le rejet[15] du statut de déporté résistant à René Mazoyer. Ce dernier décède le 3 décembre 1975 à Beauvoir-en-Lyons où il a continué son activité de négociant en vins et pris sa retraite.

Eric BERNARD

[1] Sa fiche matriculaire indique un degré d’instruction de niveau 5 : bachelier et licencié.

[2] Lieux de transit où sont casernés les marins en attente d’un embarquement, d’une affectation. Les dépôts des équipages hébergent également des centres de formation de la marine.

[3] Mentions portées sur son acte de mariage du 9 février 1916.

[5] Les motifs de ce séjour ne sont pas connus.

[6] Un des trois grands mouvements de résistance de la zone Sud, Dans le Gard, issu de la fusion de plusieurs groupes de résistance, le mouvement Combat naît le 11 janvier 1942 à Nîmes, Albert Thomas et Georges Salan, en seront les premiers chefs départementaux.

[7] Son certificat d’appartenance au mouvement Combat précise que son activité au sein de ce dernier a débuté le 29 mai 1943.

[8] A deux heures du matin à son domicile en présence de sa femme, de sa fille et de son gendre.

[9] Situé à 32 kilomètres au nord-est de Toulouse, il est créé fin octobre 1939 et accueille en mai-juin 1940 des réfugiés belges. En octobre 1940, il devient camp d’internement pour « indésirables », à savoir pour communistes et syndicalistes arrêtés comme « individus dangereux pour la défense nationale ». A partir de 1942, il recevra également des soviétiques et des juifs étrangers. Du 29 janvier 1941 au 23 août 1944, 4 600 personnes ont séjourné dans ce camp.

[10] Au total, ce sont 1087 hommes et 101 femmes et quelques enfants qui composent ce convoi du 30 juillet 1944.

[11] Ouvert le 22 août 1944 pour aménager dans les mines de sel de Plômnitz une usine souterraine pour la construction de pièces d’avions Junkers de la firme Solvay. Ce kommando connut une mortalité très importante en raison des conditions de travail et d’hygiène effroyables.

[12] Fatigabilité extrême physique et mentale

[13] Le lieu-dit Les Carreaux est aujourd’hui un quartier de la commune de Beauvoir-en-Lyons en Seine-Maritime.

[14] Voir Articles R306 à R315 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre du 27 avril 1951.

[15] En vertu des articles R. 321 et 322 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur au 13 mai 1955. Son dossier de demande ’homologation de ses faits de résistance est jugé incomplet en matière de pièces justificatives requises par les articles susmentionnés.

Sources :

Service historique de la défense, département des fonds d’archives, division des archives des victimes des conflits contemporains, site de Caen. Dossier de Roger Ricono, cote AC 21 P 595 191

Archives départementales du Gard, cotes 5 E 6403 et 5 E 6405 registres des naissances Alès 1890 et 1892.

Archives départementales du Gard, 5 E 7464 registre des mariages La Grand-Combe, années 1913-1917

Archives départementales du Gard, registre matriculaire, classe 1910. Cote 1R 345, fiche matriculaire de René Mazoyer, n° 464.

Service de l’état civil de la ville de Beauvoir-en-Lyons.

Listes des passagers de Ellis Island et autres listes N.Y, 182 0 1857, New-York city, certificats d’immigration 25 mai-27 mai 1923 en ligne sur le site internet de Généalogie FamilySearch. Dernière consultation le 29/02/2024.

Archives en ligne des archives de l’ITS d’Arolsen : https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/. Dernière consultation le 22/03/2024.

HERZ, Bertrand. « Le convoi de Toulouse (30 juillet-6 août 1944) : Les « 69000 », Le Serment n°296 juillet-août 2004 [en ligne], bulletin de l’association française Buchenwald-Dora et Kommandos, [consulté le 01/03/2024]. Disponible à l’adresse : https://asso-buchenwald-dora.com/wp-content/uploads/2016/02/le_serment_296.pdf

Site internet de la ville de Saint-Sulpice-la- Pointe : https://www.saintsulpicelapointe.fr/histoire. Dernière consultation le 10 mars 2024.

Association Philatélique de Rouen et Agglomération (APRA). « Les camps d’internement français en 1939-1944 », disponible sur le site internet de l’APRA :

http://www.apra.asso.fr/Camps/Fr/Camp-St-Sulpice.html. Dernière consultation le 25 mars 2024.

Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD). « Etude lieux internement » Disponible sur le site internet de la FMD :

http://www.bddm.org/int/details.php?id=73494&display=0

Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. « Le kommando de Plômnitz-Leau ». Disponible à l’adresse : https://asso-buchenwald-dora.com/le-kommando-de-plomnitz-leau/ Dernière consultation le 25 mars 2024.

RECHERCHEZ

René Lucain Gaston Mazoyer naît à Alès le 27 juin 1890. D’origine lozérienne, son père Gaston est voyageur de commerce et négociant en vins. Sa mère Joséphine Suisse, née en Isère, est sans profession. Un second fils, Raymond, vient agrandir le cercle de famille en novembre 1892. Il mourra au front le 20 août 1914. René Mazoyer passe son enfance et son adolescence à Alès où il poursuit une scolarité qui le conduit jusqu’au baccalauréat et probablement à des études supérieures[1], parcours rare pour sa classe d’âge à l’époque. Il a appris l’anglais et l’espagnol, langues qui lui seront fort utiles par la suite. En 1911, dans le cadre de ses obligations militaires il est incorporé comme apprenti-marin au 5ème dépôt des équipages de la flotte à Toulon.[2] Mobilisé le 2 août 1914, il y reste jusqu’au 12 janvier 1916, date à laquelle il embarque sur le navire de guerre cuirassé Garde Côte « L’Amiral Tréhouart ». Encore étudiant, il assure à bord des fonctions d’interprète.[3] Avant de prendre la mer, il bénéficie d’une permission pour venir épouser le 9 février 1916 à La Grand Combe dans le Gard, Inès Pauline Chazalette. Un an et demi plus tard celle-ci met au monde le 18 juin 1917 dans cette même commune une fille prénommée Renée Camille Raymonde. A la fin de l’année 1916 René regagne le 5ème dépôt des équipages de la flotte jusqu’au 14 juin 1919, date de sa démobilisation et de son retour à Alès où il résidera dans le même immeuble que ses parents[4]. Sa carrière de marin n’a duré qu’un temps et très vite il rejoint l’entreprise paternelle comme employé. En mai 1923, René et son épouse embarquent au Havre sur le paquebot « Le Rochambeau » pour un voyage de six mois à New York chez un ami. Quelques années plus tard, les époux Mazoyer se séparent et le divorce est prononcé le 23 novembre 1932 par le tribunal de première instance d’Alès. En 1934 René séjourne à Barcelone où il demeure au moins jusqu’au début de la guerre d’Espagne en juillet 1936[5]. Lors de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, René Mazoyer est de nouveau à Alès. Réserviste non mobilisé il poursuit son activité de négociant en vins. En 1942, il rejoint le mouvement Combat[6] mais n’en devient un membre actif qu’à compter de fin mai 1943[7]. Il est notamment chargé de favoriser le départ de jeunes gens vers le maquis et de diffuser le journal clandestin « Combat ». Ses opinions favorables à la Résistance ne sont pas ignorées de la police de Vichy qui le surveille de très près, il reçoit d’ailleurs un avertissement pour « activité subversive ». En outre, il refuse de fournir en vins l’armée allemande, qui le convoquera à ce sujet la veille de son arrestation. Considéré comme « suspect » par les autorités administratives françaises, il est porté sur une liste d’otages. A la suite d’un sabotage de la voie ferrée Langogne-Nîmes, le préfet du Gard, Angelo Chiappe, fait procéder le 29 août 1943 à l’arrestation par les services de police d’Alès d’une vingtaine d’otages dont René Mazoyer[8]. Ce dernier est incarcéré au fort Vauban à Alès jusqu’au 30 septembre 1943, jour de son transfert au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn.[9] Dans des conditions de vie très précaires, René Mazoyer y séjourne jusqu’au 30 juillet 1944 date à laquelle les 623 internés du camp sont remis aux autorités allemandes pour être déportés à Buchenwald pour les hommes et Ravensbrück pour les femmes. Parti de la gare Raynal de Toulouse[10] au soir du 30 juillet, René Mazoyer arrive au camp de Buchenwald le 6 août 1944 après un trajet long et chaotique dans une France où les combats pour sa libération obligent le convoi à emprunter des voies secondaires. En outre, l’été d’août 1944 est particulièrement torride et la soif et la faim sont un véritable supplice pour les déportés. Au fur et à mesure de l’avancée du convoi, l’espoir d’une libération de ce dernier par les résistants s’amenuise sensiblement. A son arrivée René reçoit le matricule 69530. Vers la mi-septembre, avec une grande partie des matricules 69000, il est envoyé au kommando de travail de Plômnitz-Leau[11] près de la ville de Bernburg. René travaille 12 heures par jour dans les anciennes mines de sel de Plômnitz, à près de 500 mètres de profondeur, dans la pénombre, la chaleur humide, la poussière et sous les coups des Kapos. Au fil des mois, les rations alimentaires se réduisent de plus en plus, les conditions d’hygiène deviennent encore plus effroyables, et René s’épuise. Un jour de novembre 1944, malade, et incapable de travailler il est battu jusqu’à perdre connaissance. Le camp de Plômnitz est évacué le 11 avril, commence alors pour lui la « marche de la mort » mais son calvaire prend fin le 13 avril 1945 avec la libération des déportés par des chars américains. Il est rapatrié en France début mai 1945 et peu après, en juin il épouse en secondes noces à Alès Marie-Thérèse Briche sa compagne. A l’instar de tous les déportés, le retour à la liberté n’a pas signifié pour René Mazoyer la fin de ses problèmes de santé. Il souffre de nombreuses pathologies postconcentrationnaires dont la plus importante est celle de l’asthénie des déportés[12]. René Mazoyer reprend son activité de négociant en vins et assure la fonction de vice-président de l’Amicale des déportés et internés de la Résistance à Alès. Au début des années cinquante, il quitte sa ville natale pour s’installer en Seine-Maritime dans la commune des Carreaux-Gournay en Bray[13]. En février 1948, la qualité de déporté politique lui est reconnue et le titre lui est attribué en novembre 1960. Considérant que son engagement au sein du mouvement Combat a constitué un acte de résistance René Mazoyer demande en mars 1956 le titre de déporté résistant. Sa demande reçoit dans un premier temps un avis favorable « sous réserve » par la commission nationale des déportés et internés résistants[14]. Cette dernière, en novembre 1960 émet finalement un avis défavorable estimant que René Mazoyer a été arrêté en tant qu’otage et qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre son arrestation et son activité résistante. Après un recours auprès du tribunal administratif de Rouen, René obtient en février 1964 gain de cause mais le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre saisit le Conseil d’Etat qui en décembre de la même année annule la décision du tribunal administratif de Rouen et confirme le rejet[15] du statut de déporté résistant à René Mazoyer. Ce dernier décède le 3 décembre 1975 à Beauvoir-en-Lyons où il a continué son activité de négociant en vins et pris sa retraite.

Eric BERNARD

[1] Sa fiche matriculaire indique un degré d’instruction de niveau 5 : bachelier et licencié.

[2] Lieux de transit où sont casernés les marins en attente d’un embarquement, d’une affectation. Les dépôts des équipages hébergent également des centres de formation de la marine.

[3] Mentions portées sur son acte de mariage du 9 février 1916.

[5] Les motifs de ce séjour ne sont pas connus.

[6] Un des trois grands mouvements de résistance de la zone Sud, Dans le Gard, issu de la fusion de plusieurs groupes de résistance, le mouvement Combat naît le 11 janvier 1942 à Nîmes, Albert Thomas et Georges Salan, en seront les premiers chefs départementaux.

[7] Son certificat d’appartenance au mouvement Combat précise que son activité au sein de ce dernier a débuté le 29 mai 1943.

[8] A deux heures du matin à son domicile en présence de sa femme, de sa fille et de son gendre.

[9] Situé à 32 kilomètres au nord-est de Toulouse, il est créé fin octobre 1939 et accueille en mai-juin 1940 des réfugiés belges. En octobre 1940, il devient camp d’internement pour « indésirables », à savoir pour communistes et syndicalistes arrêtés comme « individus dangereux pour la défense nationale ». A partir de 1942, il recevra également des soviétiques et des juifs étrangers. Du 29 janvier 1941 au 23 août 1944, 4 600 personnes ont séjourné dans ce camp.

[10] Au total, ce sont 1087 hommes et 101 femmes et quelques enfants qui composent ce convoi du 30 juillet 1944.

[11] Ouvert le 22 août 1944 pour aménager dans les mines de sel de Plômnitz une usine souterraine pour la construction de pièces d’avions Junkers de la firme Solvay. Ce kommando connut une mortalité très importante en raison des conditions de travail et d’hygiène effroyables.

[12] Fatigabilité extrême physique et mentale

[13] Le lieu-dit Les Carreaux est aujourd’hui un quartier de la commune de Beauvoir-en-Lyons en Seine-Maritime.

[14] Voir Articles R306 à R315 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre du 27 avril 1951.

[15] En vertu des articles R. 321 et 322 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur au 13 mai 1955. Son dossier de demande ’homologation de ses faits de résistance est jugé incomplet en matière de pièces justificatives requises par les articles susmentionnés.

Sources :

Service historique de la défense, département des fonds d’archives, division des archives des victimes des conflits contemporains, site de Caen. Dossier de Roger Ricono, cote AC 21 P 595 191

Archives départementales du Gard, cotes 5 E 6403 et 5 E 6405 registres des naissances Alès 1890 et 1892.

Archives départementales du Gard, 5 E 7464 registre des mariages La Grand-Combe, années 1913-1917

Archives départementales du Gard, registre matriculaire, classe 1910. Cote 1R 345, fiche matriculaire de René Mazoyer, n° 464.

Service de l’état civil de la ville de Beauvoir-en-Lyons.

Listes des passagers de Ellis Island et autres listes N.Y, 182 0 1857, New-York city, certificats d’immigration 25 mai-27 mai 1923 en ligne sur le site internet de Généalogie FamilySearch. Dernière consultation le 29/02/2024.

Archives en ligne des archives de l’ITS d’Arolsen : https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/. Dernière consultation le 22/03/2024.

HERZ, Bertrand. « Le convoi de Toulouse (30 juillet-6 août 1944) : Les « 69000 », Le Serment n°296 juillet-août 2004 [en ligne], bulletin de l’association française Buchenwald-Dora et Kommandos, [consulté le 01/03/2024]. Disponible à l’adresse : https://asso-buchenwald-dora.com/wp-content/uploads/2016/02/le_serment_296.pdf

Site internet de la ville de Saint-Sulpice-la- Pointe : https://www.saintsulpicelapointe.fr/histoire. Dernière consultation le 10 mars 2024.

Association Philatélique de Rouen et Agglomération (APRA). « Les camps d’internement français en 1939-1944 », disponible sur le site internet de l’APRA :

http://www.apra.asso.fr/Camps/Fr/Camp-St-Sulpice.html. Dernière consultation le 25 mars 2024.

Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD). « Etude lieux internement » Disponible sur le site internet de la FMD :

http://www.bddm.org/int/details.php?id=73494&display=0

Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. « Le kommando de Plômnitz-Leau ». Disponible à l’adresse : https://asso-buchenwald-dora.com/le-kommando-de-plomnitz-leau/ Dernière consultation le 25 mars 2024.