RECHERCHEZ

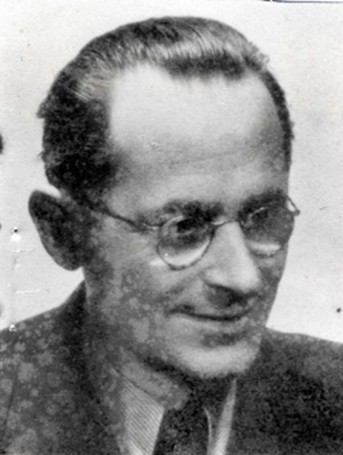

Adolf Glatt naît le 18 octobre 1903 à Vienne en Autriche au sein de la communauté juive viennoise. Il a une sœur aînée, Fannie, née en Pologne en septembre 1901. Leur père Israël Mayer Glatt d’origine polonaise est fourreur et propriétaire de son atelier. Leur mère Blima Schiffmann née à Vienne est sans profession. Elle mourra prématurément à 38 ans en juillet 1913. Le père d’Adolf se remarie en 1920 avec Rachel Schiffmann dont il a déjà une fille, Régina, née fin décembre 1917. Une seconde fille, Lizzi, voit le jour en septembre 1920. Dans la droite ligne de son père, à l’adolescence Adolf Glatt commence un apprentissage de fourreur chez différents employeurs à Vienne. Pelletier, il occupe tout d’abord un emploi dans une fabrique de pièces de fourrure avant d’exercer la profession de représentant de commerce. Mis au chômage, Adolf reprend le travail de la fourrure dans l’atelier de son père. En 1925 il épouse Lina (ou Lifsze) Petersiel née en 1902 à Nastasow en Pologne, modiste de profession. De cette union naît le 2 décembre 1926 leur fille Ruth. Sans être un véritable pratiquant, il reste très attaché à son identité juive, il respecte les principales fêtes juives et tient à enseigner à sa fille Ruth l’histoire et la culture du peuple juif. Manuel doublé d’un intellectuel, plusieurs passions animent Adolf. D’abord celle du sport qu’il pratique avec assiduité, en particulier la natation. Passion qu’il tentera de transmettre à sa fille mais en vain. C’est également un amateur d’art, il apprécie notamment la peinture à laquelle il se livre à ses moments perdus. En raison d’un antisémitisme ambiant, la vie sociale d’Adolf est limitée aussi investit-il beaucoup la vie familiale. Il fréquente beaucoup sa plus jeune sœur Lizzi qui vit chez ses parents. Ces derniers reçoivent régulièrement pendant les vacances à la campagne leur petite-fille Ruth. Adolf est également très proche de sa belle-sœur Perl, la sœur de Lina, et de son époux Israël Goldstein, tailleur de diamants à Vienne. En mai 1932, Adolf dépose une demande d’émigration pour les USA ou à défaut l’Amérique du Sud. Un des oncles maternels de sa femme habite Brooklyn et pourrait ainsi lui servir de garant. Il fait également valoir ses compétences dans les domaines de la fourrure et de la couture et affirme être prêt à travailler comme ouvrier dans une usine. Sans doute dans la perspective de cette émigration, Adolf tente d’inscrire sa fille Ruth alors âgée de six ans dans une école anglophone mais celle-ci n’est pas admise, la direction de l’école considérant qu’elle ne présente pas le niveau requis. Malgré la détermination d’Adolf, cette demande d’émigration n’aboutira pas. Six années plus tard, avec l’Anschluss[1] et la nuit de cristal[2], c’est un véritable déferlement de violence qui va s’abattre sur la communauté juive de Vienne. Très abattu par ces évènements, Adolf considère que « maintenant tout est fini »[3] et qu’il faut songer à fuir l’Autriche. La famille Glatt se sent un peu plus en danger chaque jour. Ruth n’est plus autorisée à se rendre à son école, et c’est la peur au ventre qu’Adolf rejoint chaque jour son atelier. A tout moment, il peut subir un contrôle d’identité et faire l’objet d’actes d’humiliation de la part des nazis autrichiens[4] . Adolf a lu « Mein Kampf » et même si cela lui paraît incroyable, il sait très bien ce qui l’attend. Aussitôt, il entreprend et multiplie les démarches administratives pour obtenir des visas, mais en vain. Le contexte international est loin de lui être favorable dans la mesure où les autres pays européens et les USA appliquent des quotas d’immigration drastiques. La conférence d’Evian qui s’est tenue en juillet 1938 pour venir en aide aux juifs allemands et autrichiens fuyant le nazisme n’y changera rien. Aucun des pays représentés n’ayant véritablement envie de recueillir des réfugiés juifs allemands, la conférence n’aboutira à aucun résultat[5]. Elle se solde par un échec et comme de nombreux de ses coreligionnaires, Adolf n’entrevoit aucune issue si ce n’est celle de quitter l’Autriche sans visa. En septembre 1938, il décide qu’il faut partir sans plus attendre. Lina a une sœur Perl mariée à Israël Goldstein, qui vit en Belgique à Berchem, commune limitrophe d’Anvers, et qui est prête à accueillir Adolf et sa famille. Sans rien emporter à part de l’argent, sans visa, les Glatt quittent Vienne en voiture et décident de faire étape à Cologne pour atteindre ensuite la frontière belge mais ils y renoncent de peur d’être contrôlés et continuent leur route pour franchir la frontière belge. Des familles de réfugiés qu’ils rencontrent durant leur périple leur conseillent de faire appel à des passeurs pour franchir la frontière belge. Mais Adolf n’a en ces derniers qu’une confiance très limitée et refuse leurs services. Parmi d’autres réfugiés, le bruit court qu’il est plus facile de se rendre en Belgique via la Hollande dont la frontière est plus aisée à franchir. Adolf opte donc pour cette solution et la famille Glatt arrive à la frontière hollandaise où elle trouve une longue file de réfugiés juifs. Après un premier contrôle d’identité par un garde-frontière allemand qui les laisse passer, ils subissent un second contrôle par un autre garde-frontière allemand avec lequel ils négocient âprement leur passage. Sur ces entrefaites arrive à vélo « un homme en uniforme noir SS[6] » qui leur demande de les suivre, ce qui n’est pas sans susciter une forte appréhension chez Adolf et sa femme. Contre toute attente, il leur montre un passage parmi des buissons en bord de route et au loin une ferme censée être en Hollande. Il les invite à le prendre sans tergiverser, sans s’arrêter dans leur fuite et leur souhaite « bonne chance ». Adolf laisse là sa voiture et aussi vite que possible toute la famille franchit la frontière. Peu après ils sont pris en charge par un hollandais qui les conduit avec son véhicule dans un village où grâce à l’intervention de Lina, un villageois qui semble être un notable, les conduit à la frontière belge déjà protégée par de nombreuses barrières en prévision d’un éventuel conflit. Ils la traversent sans encombre et lorsque cet inconnu se présente aux garde-frontières ils apprennent qu’il n’est autre que le chef de la police locale. Il les mène à une gare où ils prennent un train pour Anvers. Ils y retrouvent Perl et son époux Goldstein. Pour une fois, la chance a été de leur côté. Sans l’intervention bienheureuse de ces deux hommes, que serait-il advenu de la famille Glatt ?

Presque deux mois plus tard, ils sont rejoints par la mère de Lina, Chaja Petersiel. Adolf trouve un emploi dans la couture et Ruth reprend sa scolarité. Un temps de répit qui ne va pas durer avec l’attaque de la Belgique par l’armée allemande le 10 mai 1940. Réfugié, Adolf est désormais considéré comme ressortissant ennemi[7]. « Par mesure de sécurité » dès le lendemain de l’attaque allemande comme tous ses coreligionnaires hommes allemands et autrichiens, il doit, se faire enregistrer auprès de la police qui le retient dans ses locaux jusqu’au lendemain. Les autorités belges décident de les « expulser » vers la France. Le 12 mai dans l’après-midi il est conduit à la gare centrale et embarqué dans l’un des deux trains transportant au total 2.000 ressortissants ennemis à destination de la France. Sa femme et sa fille peuvent lui dire au revoir et lui remettre quelques vivres et vêtements. A leur tour, elles quitteront Anvers le 15 mai avec le couple Goldstein et leur bébé ainsi que la grand-mère maternelle Chaja. Le voyage va durer plusieurs jours et Adolf ne sait pas quelle en est la destination. Les conditions de transport sont particulièrement pénibles, sans compter les insultes de la population des localités traversées qui considèrent les « voyageurs » comme appartenant à la « cinquième colonne ». Les wagons surpeuplés manquent singulièrement d’hygiène, l’atmosphère y est étouffante et l’absence de nourriture et d’eau se fait cruellement sentir. Au terme d’un voyage d’environ 18 jours et après plusieurs étapes en France, Adolf arrive au camp d’internement de Saint-Cyprien vers la fin du mois de mai 1940. Il se retrouve ainsi au milieu de plusieurs milliers de citoyens allemands, de réfugiés juifs, de sympathisants d’extrême droite, de militants communistes ou de dirigeants du mouvement flamand derrière les barbelés du camp dont 1000 étaient des « Reichsdeutsche » (Allemands, Autrichiens, Sudètes) venant de Belgique. Au sein du camp, Adolf connaît des conditions de vie épouvantables : baraques surpeuplées sans aucun confort, paillasses insuffisantes et infestées de poux et de vermine et sans hygiène. Les internés manquent de tout et souffrent de sous-alimentation. Très bon nageur, Adolf sauve un jour de la noyade deux hommes du camp, ce qui lui vaut d’être libéré. Grâce à la Croix-Rouge, il retrouve plus tard sa femme et leur fille qui se sont enfuies du camp de Gurs où elles étaient internées, ainsi que le couple Goldstein et leur bébé.

Adolf et les siens vont connaître de nombreux lieux de cache, dont Pouzzoles, un petit village de l’Hérault dans le Biterrois. Ne maîtrisant pas le français, ils se font passer auprès de la population locale pour des réfugiés Lorrains (Metz). Probablement en septembre 1941, pour une raison inconnue Adolf et les siens quittent l’Hérault pour Alès. Adolf et son beau-frère se font recenser pour être en conformité avec la loi du 2 juin 1941, Adolf comme juif autrichien et Israël comme juif polonais. Ils sont affectés au troisième G.T.E. de Salindres La Planquette comme ouvriers d’usine (Péchiney). A partir d’août 1942[8], les rafles et arrestations de juifs étrangers et apatrides menées par la police et la gendarmerie françaises s’amplifient dans le Gard, Adolf et les siens décident donc de quitter Alès pour l’Hérault. Seule la grand-mère Chaja restera, Il est convenu qu’ils reviendront la chercher plus tard. Lina, Perl et Ruth se cachent dans un couvent près de Montpellier tandis qu’Adolf et son beau-frère sont hébergés par une famille protestante. Ils y resteront environ deux mois. Le moral d’Adolf est au plus bas, il ne supporte pas la séparation d’avec sa femme et sa fille. Il a perdu tout espoir de s’en sortir. Lors d’une de ses visites, sa fille Ruth le trouve sans volonté, profondément abattu. Elle ne reconnaît plus en lui l’homme combattif qu’il a été autrefois et en est « brisée ». Sait-il que ses parents et sa jeune sœur Lizzi ont été le 25 septembre 1942 internés à Theresienstadt et que son père y est décédé peu après son arrivée ? Au bout de deux mois, munis de faux papiers les Glatt et les Goldstein se réfugient à Florac[9] probablement aidés par le Comité d’assistance aux réfugiés de l’UGIF[10], et ils y sont à nouveau séparés. Les Glatt habitent un vieux château inoccupé depuis de très nombreuses années, situé dans les environs de Florac, sans doute le château d’Arigès, loué à l’UGIF par son propriétaire, une famille de la noblesse catholique provençale tandis que les Goldstein occupent une chambre dans l’un des hôtels de Florac. Le château abrite un centre de reclassement organisé autour de divers ateliers mis en place par l’ORT[11] (agriculture, couture et photographie) proposés aux 41 juifs qui le fréquentent. Les conditions matérielles et d’hygiène dans le château sont précaires, s’il a été inoccupé pendant de très nombreuses années par les hommes, ce n’est pas le cas de « milliers de rats[12] » qui l’ont fait leur. Mais ce séjour sera de courte durée. Le 21 février 1943 a lieu à Florac et dans ses alentours une rafle de tous les hommes juifs étrangers âgés de 16 à 65 ans. Informée de la rafle qui se prépare, Ruth qui se trouve dans Florac, rejoint à vélo rapidement son père pour l’aider à se cacher dans un réduit confectionné à cet effet. Dans un véritable état de sidération, où tout « instinct de survie » a disparu, et malgré les supplications de sa fille, Adolf se laisse arrêter sans résistance par les gendarmes français venus le chercher. Effondrée, sa fille tente de négocier leur mansuétude pour qu’ils le laissent partir mais en vain. Dès le lendemain, Lina, Ruth et le couple Goldstein (Israël a réussi à se cacher dans un couvent) quittent Florac de peur d’être à leur tour arrêtés, pour rejoindre les Alpes Maritimes où ils pensent qu’ils seront en sécurité. Avec 12 autres juifs, Adolf est aussitôt acheminé en train vers le camp de Gurs[13] où sont regroupés tous les juifs qui viennent d’être arrêtés dans les 34 départements de l’ancienne zone libre, au cours des rafles de février 1943, soit environ 1800 personnes. Le 26 février 1943, il quitte le camp de Gurs, au sein d’un contingent de 920 juifs allemands, autrichien et polonais, pour le camp de Drancy où il arrive le 1e mars 1943. Par le convoi n°50 il est déporté le 4 mars 1943 au camp de Lublin-Majdanek[14]. Sur les 1000 juifs qui sont à bord de ce convoi 900 proviennent du camp de Gurs. En 1945, on dénombrera seulement 4 rescapés de ce convoi.

La date et les circonstances précises de sa mort demeurent inconnues. Il est fort probable que l’état de délabrement psychologique dans lequel était Adolf, la perte de toute combattivité et de tout désir de vivre ne lui auront pas permis d’échapper à la chambre à gaz dès son arrivée.

Eric BERNARD

[1] Annexion de l’Autriche par l’Allemagne

[2] Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les dirigeants nazis déclenchèrent une série de pogroms contre la population juive de l’Allemagne et de ses nouveaux territoires dont l’Autriche. Cet événement a pris le nom de Kristallnacht – la Nuit de cristal – en raison des débris de verre jonchant les rues après le vandalisme et les destructions de commerces, synagogues et foyers juifs.

[3] Témoignage de sa fille Ruth, vidéo de 1995.

[4] Notamment celui d’obliger les juifs contrôlés à nettoyer les trottoirs à genoux.

[5] Seule la création du Comité intergouvernemental pour les réfugiés (CIR), aussi appelé le Comité d’Évian, sera décidée

[6] Témoignage de sa fille Ruth, vidéo de 1995

[7] Personnes de nationalité allemande stricto sensu, les ressortissants d’Etats récemment annexés par le Reich depuis 1938 ou 1939, en l’occurrence les Tchèques et les Autrichiens, et les apatrides d’origine allemande

[8] Voir la grande rafle de juifs étrangers et apatrides organisée par le gouvernement de Vichy dans une quarantaine de départements de la zone non occupée qui a eu lieu le 26 août 1942.

[9] Sous-préfecture lozérienne de 1600 habitants dans les années 1940. Elle a été lieu d’assignation à résidence pour des juifs qui avaient les moyens financiers de subvenir à leurs besoins. Mais elle a été une terre de refuge où un grand nombre de juifs ont été cachés et sauvés.

[10] Union Générale des Israélites de France fondée par le gouvernement de Vichy le 29 novembre 1941 sur injonction des Allemands. Visait à rendre repérables les juifs avec en contrepartie la création d’un certain nombre de structures d’assistance à destination de la population juive.

[11] Organisation reconstruction Travail, organisme juif international fondé à Saint-Pétersbourg en 1880 et qui entend donner une formation technique juive afin de faciliter son intégration, le tout sous le regard des autorités du département jusqu’à sa dispersion après les rafles de mars 1943.

[12] Témoignage de Ruth, vidéo de 1995.

[13] Camp d’internement situé dans le Béarn qui a fonctionné du 2 avril 1939 au 31 décembre 1945. A successivement reçu des républicains espagnoles et des membres des brigades internationales, des « indésirables », des juifs étrangers destinés à la déportation et à compter du 25 août 1945 des collaborateurs et des antifranquistes espagnols.

[14] Camp de concentration et d’extermination situé en Pologne dans le faubourg de Majdan -Tatarski de la ville de Lublin. Les déportés sélectionnés travaillaient principalement pour des usines d’armement.

Sources :

- Service historique de la défense, département des fonds d’archives, division des archives des victimes des conflits contemporains. Site de Caen. Dossier d’Adolf Glatt.

- Archives départementales du Gard : fiche individuelle de recensement juif d’Adolf Glatt, 1 W 139.

- International Tracing Services d’Arolsen, Dossier de correspondance T/D 385435et documents relatifs à la déportation à Lublin-Majdanek d’Adolf Glatt.

- Site internet du Mémorial de la Shoah

- Site de généalogie Généanet, arbre généalogique d’Adolf Glatt dressé par Andreas Crnadak : https://gw.geneanet.org. Dernière consultation le 10 juillet 2024.

- Site de généalogie juive Jewishgen : https://www.jewishgen.org

- Site de généalogie Familysearch : https://www.familysearch.org « Österreich, Niederösterreich, Wien, Matriken der Israelitischen Kultusgemeinde, 1784-1911 »,

- USC Shoah Foundation, l’Institut pour l’histoire visuelle et l’éducation, Témoignage de Ruth Glatt-Mayer, fille d’Adolf Glatt, vidéo du 11 janvier 1995 [en ligne], durée 2h20 collection Témoignages, consultable sur le lien : https://sfiaccess.usc.edu/Testimonies/ViewTestimony.aspx?RequestID=f059be96-1cec-4db4-9675-1e2f383d1228. Dernière consultation le 11 juillet 2024.

- Dossier de demande d’émigration juive d’Adolf Glatt pour les USA du 12 mai 1932, consultable sur le site de généalogie MyHeritage : https://www.myheritage.fr

- SIMON Lucien, Les juifs à Nîmes dans le Gard durant la deuxième guerre mondiale de 1939 à 1944. Editions Lacour (deuxième édition), Nîmes 1987.

- CABANEL, Patrick. Nous devions le faire nous l’avons fait c’est tout. Cévennes l’histoire d’une terre de refuge 1940-1944. Nîmes : Alcide éditions 2019, 686 p.

- Van DOORSLAER Rudi, DEBRUYNE Emmanuel, SEBERCHTS Frank, WOUTERS Nico. La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des juifs en Belgique pendant la seconde guerre mondiale. [en ligne] Rapport final d’étude. Bruxelles : Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines, 2007, 1114 p. Disponible sur : https://www.cegesoma.be/docs/media/Divers/rapport_final_Intro_Conclusion.pdf. Dernière consultation le 11 juillet 2024.

RECHERCHEZ

Adolf Glatt naît le 18 octobre 1903 à Vienne en Autriche au sein de la communauté juive viennoise. Il a une sœur aînée, Fannie, née en Pologne en septembre 1901. Leur père Israël Mayer Glatt d’origine polonaise est fourreur et propriétaire de son atelier. Leur mère Blima Schiffmann née à Vienne est sans profession. Elle mourra prématurément à 38 ans en juillet 1913. Le père d’Adolf se remarie en 1920 avec Rachel Schiffmann dont il a déjà une fille, Régina, née fin décembre 1917. Une seconde fille, Lizzi, voit le jour en septembre 1920. Dans la droite ligne de son père, à l’adolescence Adolf Glatt commence un apprentissage de fourreur chez différents employeurs à Vienne. Pelletier, il occupe tout d’abord un emploi dans une fabrique de pièces de fourrure avant d’exercer la profession de représentant de commerce. Mis au chômage, Adolf reprend le travail de la fourrure dans l’atelier de son père. En 1925 il épouse Lina (ou Lifsze) Petersiel née en 1902 à Nastasow en Pologne, modiste de profession. De cette union naît le 2 décembre 1926 leur fille Ruth. Sans être un véritable pratiquant, il reste très attaché à son identité juive, il respecte les principales fêtes juives et tient à enseigner à sa fille Ruth l’histoire et la culture du peuple juif. Manuel doublé d’un intellectuel, plusieurs passions animent Adolf. D’abord celle du sport qu’il pratique avec assiduité, en particulier la natation. Passion qu’il tentera de transmettre à sa fille mais en vain. C’est également un amateur d’art, il apprécie notamment la peinture à laquelle il se livre à ses moments perdus. En raison d’un antisémitisme ambiant, la vie sociale d’Adolf est limitée aussi investit-il beaucoup la vie familiale. Il fréquente beaucoup sa plus jeune sœur Lizzi qui vit chez ses parents. Ces derniers reçoivent régulièrement pendant les vacances à la campagne leur petite-fille Ruth. Adolf est également très proche de sa belle-sœur Perl, la sœur de Lina, et de son époux Israël Goldstein, tailleur de diamants à Vienne. En mai 1932, Adolf dépose une demande d’émigration pour les USA ou à défaut l’Amérique du Sud. Un des oncles maternels de sa femme habite Brooklyn et pourrait ainsi lui servir de garant. Il fait également valoir ses compétences dans les domaines de la fourrure et de la couture et affirme être prêt à travailler comme ouvrier dans une usine. Sans doute dans la perspective de cette émigration, Adolf tente d’inscrire sa fille Ruth alors âgée de six ans dans une école anglophone mais celle-ci n’est pas admise, la direction de l’école considérant qu’elle ne présente pas le niveau requis. Malgré la détermination d’Adolf, cette demande d’émigration n’aboutira pas. Six années plus tard, avec l’Anschluss[1] et la nuit de cristal[2], c’est un véritable déferlement de violence qui va s’abattre sur la communauté juive de Vienne. Très abattu par ces évènements, Adolf considère que « maintenant tout est fini »[3] et qu’il faut songer à fuir l’Autriche. La famille Glatt se sent un peu plus en danger chaque jour. Ruth n’est plus autorisée à se rendre à son école, et c’est la peur au ventre qu’Adolf rejoint chaque jour son atelier. A tout moment, il peut subir un contrôle d’identité et faire l’objet d’actes d’humiliation de la part des nazis autrichiens[4] . Adolf a lu « Mein Kampf » et même si cela lui paraît incroyable, il sait très bien ce qui l’attend. Aussitôt, il entreprend et multiplie les démarches administratives pour obtenir des visas, mais en vain. Le contexte international est loin de lui être favorable dans la mesure où les autres pays européens et les USA appliquent des quotas d’immigration drastiques. La conférence d’Evian qui s’est tenue en juillet 1938 pour venir en aide aux juifs allemands et autrichiens fuyant le nazisme n’y changera rien. Aucun des pays représentés n’ayant véritablement envie de recueillir des réfugiés juifs allemands, la conférence n’aboutira à aucun résultat[5]. Elle se solde par un échec et comme de nombreux de ses coreligionnaires, Adolf n’entrevoit aucune issue si ce n’est celle de quitter l’Autriche sans visa. En septembre 1938, il décide qu’il faut partir sans plus attendre. Lina a une sœur Perl mariée à Israël Goldstein, qui vit en Belgique à Berchem, commune limitrophe d’Anvers, et qui est prête à accueillir Adolf et sa famille. Sans rien emporter à part de l’argent, sans visa, les Glatt quittent Vienne en voiture et décident de faire étape à Cologne pour atteindre ensuite la frontière belge mais ils y renoncent de peur d’être contrôlés et continuent leur route pour franchir la frontière belge. Des familles de réfugiés qu’ils rencontrent durant leur périple leur conseillent de faire appel à des passeurs pour franchir la frontière belge. Mais Adolf n’a en ces derniers qu’une confiance très limitée et refuse leurs services. Parmi d’autres réfugiés, le bruit court qu’il est plus facile de se rendre en Belgique via la Hollande dont la frontière est plus aisée à franchir. Adolf opte donc pour cette solution et la famille Glatt arrive à la frontière hollandaise où elle trouve une longue file de réfugiés juifs. Après un premier contrôle d’identité par un garde-frontière allemand qui les laisse passer, ils subissent un second contrôle par un autre garde-frontière allemand avec lequel ils négocient âprement leur passage. Sur ces entrefaites arrive à vélo « un homme en uniforme noir SS[6] » qui leur demande de les suivre, ce qui n’est pas sans susciter une forte appréhension chez Adolf et sa femme. Contre toute attente, il leur montre un passage parmi des buissons en bord de route et au loin une ferme censée être en Hollande. Il les invite à le prendre sans tergiverser, sans s’arrêter dans leur fuite et leur souhaite « bonne chance ». Adolf laisse là sa voiture et aussi vite que possible toute la famille franchit la frontière. Peu après ils sont pris en charge par un hollandais qui les conduit avec son véhicule dans un village où grâce à l’intervention de Lina, un villageois qui semble être un notable, les conduit à la frontière belge déjà protégée par de nombreuses barrières en prévision d’un éventuel conflit. Ils la traversent sans encombre et lorsque cet inconnu se présente aux garde-frontières ils apprennent qu’il n’est autre que le chef de la police locale. Il les mène à une gare où ils prennent un train pour Anvers. Ils y retrouvent Perl et son époux Goldstein. Pour une fois, la chance a été de leur côté. Sans l’intervention bienheureuse de ces deux hommes, que serait-il advenu de la famille Glatt ?

Presque deux mois plus tard, ils sont rejoints par la mère de Lina, Chaja Petersiel. Adolf trouve un emploi dans la couture et Ruth reprend sa scolarité. Un temps de répit qui ne va pas durer avec l’attaque de la Belgique par l’armée allemande le 10 mai 1940. Réfugié, Adolf est désormais considéré comme ressortissant ennemi[7]. « Par mesure de sécurité » dès le lendemain de l’attaque allemande comme tous ses coreligionnaires hommes allemands et autrichiens, il doit, se faire enregistrer auprès de la police qui le retient dans ses locaux jusqu’au lendemain. Les autorités belges décident de les « expulser » vers la France. Le 12 mai dans l’après-midi il est conduit à la gare centrale et embarqué dans l’un des deux trains transportant au total 2.000 ressortissants ennemis à destination de la France. Sa femme et sa fille peuvent lui dire au revoir et lui remettre quelques vivres et vêtements. A leur tour, elles quitteront Anvers le 15 mai avec le couple Goldstein et leur bébé ainsi que la grand-mère maternelle Chaja. Le voyage va durer plusieurs jours et Adolf ne sait pas quelle en est la destination. Les conditions de transport sont particulièrement pénibles, sans compter les insultes de la population des localités traversées qui considèrent les « voyageurs » comme appartenant à la « cinquième colonne ». Les wagons surpeuplés manquent singulièrement d’hygiène, l’atmosphère y est étouffante et l’absence de nourriture et d’eau se fait cruellement sentir. Au terme d’un voyage d’environ 18 jours et après plusieurs étapes en France, Adolf arrive au camp d’internement de Saint-Cyprien vers la fin du mois de mai 1940. Il se retrouve ainsi au milieu de plusieurs milliers de citoyens allemands, de réfugiés juifs, de sympathisants d’extrême droite, de militants communistes ou de dirigeants du mouvement flamand derrière les barbelés du camp dont 1000 étaient des « Reichsdeutsche » (Allemands, Autrichiens, Sudètes) venant de Belgique. Au sein du camp, Adolf connaît des conditions de vie épouvantables : baraques surpeuplées sans aucun confort, paillasses insuffisantes et infestées de poux et de vermine et sans hygiène. Les internés manquent de tout et souffrent de sous-alimentation. Très bon nageur, Adolf sauve un jour de la noyade deux hommes du camp, ce qui lui vaut d’être libéré. Grâce à la Croix-Rouge, il retrouve plus tard sa femme et leur fille qui se sont enfuies du camp de Gurs où elles étaient internées, ainsi que le couple Goldstein et leur bébé.

Adolf et les siens vont connaître de nombreux lieux de cache, dont Pouzzoles, un petit village de l’Hérault dans le Biterrois. Ne maîtrisant pas le français, ils se font passer auprès de la population locale pour des réfugiés Lorrains (Metz). Probablement en septembre 1941, pour une raison inconnue Adolf et les siens quittent l’Hérault pour Alès. Adolf et son beau-frère se font recenser pour être en conformité avec la loi du 2 juin 1941, Adolf comme juif autrichien et Israël comme juif polonais. Ils sont affectés au troisième G.T.E. de Salindres La Planquette comme ouvriers d’usine (Péchiney). A partir d’août 1942[8], les rafles et arrestations de juifs étrangers et apatrides menées par la police et la gendarmerie françaises s’amplifient dans le Gard, Adolf et les siens décident donc de quitter Alès pour l’Hérault. Seule la grand-mère Chaja restera, Il est convenu qu’ils reviendront la chercher plus tard. Lina, Perl et Ruth se cachent dans un couvent près de Montpellier tandis qu’Adolf et son beau-frère sont hébergés par une famille protestante. Ils y resteront environ deux mois. Le moral d’Adolf est au plus bas, il ne supporte pas la séparation d’avec sa femme et sa fille. Il a perdu tout espoir de s’en sortir. Lors d’une de ses visites, sa fille Ruth le trouve sans volonté, profondément abattu. Elle ne reconnaît plus en lui l’homme combattif qu’il a été autrefois et en est « brisée ». Sait-il que ses parents et sa jeune sœur Lizzi ont été le 25 septembre 1942 internés à Theresienstadt et que son père y est décédé peu après son arrivée ? Au bout de deux mois, munis de faux papiers les Glatt et les Goldstein se réfugient à Florac[9] probablement aidés par le Comité d’assistance aux réfugiés de l’UGIF[10], et ils y sont à nouveau séparés. Les Glatt habitent un vieux château inoccupé depuis de très nombreuses années, situé dans les environs de Florac, sans doute le château d’Arigès, loué à l’UGIF par son propriétaire, une famille de la noblesse catholique provençale tandis que les Goldstein occupent une chambre dans l’un des hôtels de Florac. Le château abrite un centre de reclassement organisé autour de divers ateliers mis en place par l’ORT[11] (agriculture, couture et photographie) proposés aux 41 juifs qui le fréquentent. Les conditions matérielles et d’hygiène dans le château sont précaires, s’il a été inoccupé pendant de très nombreuses années par les hommes, ce n’est pas le cas de « milliers de rats[12] » qui l’ont fait leur. Mais ce séjour sera de courte durée. Le 21 février 1943 a lieu à Florac et dans ses alentours une rafle de tous les hommes juifs étrangers âgés de 16 à 65 ans. Informée de la rafle qui se prépare, Ruth qui se trouve dans Florac, rejoint à vélo rapidement son père pour l’aider à se cacher dans un réduit confectionné à cet effet. Dans un véritable état de sidération, où tout « instinct de survie » a disparu, et malgré les supplications de sa fille, Adolf se laisse arrêter sans résistance par les gendarmes français venus le chercher. Effondrée, sa fille tente de négocier leur mansuétude pour qu’ils le laissent partir mais en vain. Dès le lendemain, Lina, Ruth et le couple Goldstein (Israël a réussi à se cacher dans un couvent) quittent Florac de peur d’être à leur tour arrêtés, pour rejoindre les Alpes Maritimes où ils pensent qu’ils seront en sécurité. Avec 12 autres juifs, Adolf est aussitôt acheminé en train vers le camp de Gurs[13] où sont regroupés tous les juifs qui viennent d’être arrêtés dans les 34 départements de l’ancienne zone libre, au cours des rafles de février 1943, soit environ 1800 personnes. Le 26 février 1943, il quitte le camp de Gurs, au sein d’un contingent de 920 juifs allemands, autrichien et polonais, pour le camp de Drancy où il arrive le 1e mars 1943. Par le convoi n°50 il est déporté le 4 mars 1943 au camp de Lublin-Majdanek[14]. Sur les 1000 juifs qui sont à bord de ce convoi 900 proviennent du camp de Gurs. En 1945, on dénombrera seulement 4 rescapés de ce convoi.

La date et les circonstances précises de sa mort demeurent inconnues. Il est fort probable que l’état de délabrement psychologique dans lequel était Adolf, la perte de toute combattivité et de tout désir de vivre ne lui auront pas permis d’échapper à la chambre à gaz dès son arrivée.

Eric BERNARD

[1] Annexion de l’Autriche par l’Allemagne

[2] Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les dirigeants nazis déclenchèrent une série de pogroms contre la population juive de l’Allemagne et de ses nouveaux territoires dont l’Autriche. Cet événement a pris le nom de Kristallnacht – la Nuit de cristal – en raison des débris de verre jonchant les rues après le vandalisme et les destructions de commerces, synagogues et foyers juifs.

[3] Témoignage de sa fille Ruth, vidéo de 1995.

[4] Notamment celui d’obliger les juifs contrôlés à nettoyer les trottoirs à genoux.

[5] Seule la création du Comité intergouvernemental pour les réfugiés (CIR), aussi appelé le Comité d’Évian, sera décidée

[6] Témoignage de sa fille Ruth, vidéo de 1995

[7] Personnes de nationalité allemande stricto sensu, les ressortissants d’Etats récemment annexés par le Reich depuis 1938 ou 1939, en l’occurrence les Tchèques et les Autrichiens, et les apatrides d’origine allemande

[8] Voir la grande rafle de juifs étrangers et apatrides organisée par le gouvernement de Vichy dans une quarantaine de départements de la zone non occupée qui a eu lieu le 26 août 1942.

[9] Sous-préfecture lozérienne de 1600 habitants dans les années 1940. Elle a été lieu d’assignation à résidence pour des juifs qui avaient les moyens financiers de subvenir à leurs besoins. Mais elle a été une terre de refuge où un grand nombre de juifs ont été cachés et sauvés.

[10] Union Générale des Israélites de France fondée par le gouvernement de Vichy le 29 novembre 1941 sur injonction des Allemands. Visait à rendre repérables les juifs avec en contrepartie la création d’un certain nombre de structures d’assistance à destination de la population juive.

[11] Organisation reconstruction Travail, organisme juif international fondé à Saint-Pétersbourg en 1880 et qui entend donner une formation technique juive afin de faciliter son intégration, le tout sous le regard des autorités du département jusqu’à sa dispersion après les rafles de mars 1943.

[12] Témoignage de Ruth, vidéo de 1995.

[13] Camp d’internement situé dans le Béarn qui a fonctionné du 2 avril 1939 au 31 décembre 1945. A successivement reçu des républicains espagnoles et des membres des brigades internationales, des « indésirables », des juifs étrangers destinés à la déportation et à compter du 25 août 1945 des collaborateurs et des antifranquistes espagnols.

[14] Camp de concentration et d’extermination situé en Pologne dans le faubourg de Majdan -Tatarski de la ville de Lublin. Les déportés sélectionnés travaillaient principalement pour des usines d’armement.

Sources :

- Service historique de la défense, département des fonds d’archives, division des archives des victimes des conflits contemporains. Site de Caen. Dossier d’Adolf Glatt.

- Archives départementales du Gard : fiche individuelle de recensement juif d’Adolf Glatt, 1 W 139.

- International Tracing Services d’Arolsen, Dossier de correspondance T/D 385435et documents relatifs à la déportation à Lublin-Majdanek d’Adolf Glatt.

- Site internet du Mémorial de la Shoah

- Site de généalogie Généanet, arbre généalogique d’Adolf Glatt dressé par Andreas Crnadak : https://gw.geneanet.org. Dernière consultation le 10 juillet 2024.

- Site de généalogie juive Jewishgen : https://www.jewishgen.org

- Site de généalogie Familysearch : https://www.familysearch.org « Österreich, Niederösterreich, Wien, Matriken der Israelitischen Kultusgemeinde, 1784-1911 »,

- USC Shoah Foundation, l’Institut pour l’histoire visuelle et l’éducation, Témoignage de Ruth Glatt-Mayer, fille d’Adolf Glatt, vidéo du 11 janvier 1995 [en ligne], durée 2h20 collection Témoignages, consultable sur le lien : https://sfiaccess.usc.edu/Testimonies/ViewTestimony.aspx?RequestID=f059be96-1cec-4db4-9675-1e2f383d1228. Dernière consultation le 11 juillet 2024.

- Dossier de demande d’émigration juive d’Adolf Glatt pour les USA du 12 mai 1932, consultable sur le site de généalogie MyHeritage : https://www.myheritage.fr

- SIMON Lucien, Les juifs à Nîmes dans le Gard durant la deuxième guerre mondiale de 1939 à 1944. Editions Lacour (deuxième édition), Nîmes 1987.

- CABANEL, Patrick. Nous devions le faire nous l’avons fait c’est tout. Cévennes l’histoire d’une terre de refuge 1940-1944. Nîmes : Alcide éditions 2019, 686 p.

- Van DOORSLAER Rudi, DEBRUYNE Emmanuel, SEBERCHTS Frank, WOUTERS Nico. La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des juifs en Belgique pendant la seconde guerre mondiale. [en ligne] Rapport final d’étude. Bruxelles : Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines, 2007, 1114 p. Disponible sur : https://www.cegesoma.be/docs/media/Divers/rapport_final_Intro_Conclusion.pdf. Dernière consultation le 11 juillet 2024.